5月後半の 鷲走ヶ岳(ワッソウガタケ)に登ってきました。

ここは、白山手取川ジオパークのジオポイントになっています。山頂から見える白山の眺望がすばらしいこと、全国的にも珍しい「月長石流紋岩」の産地であること。などが理由です。

これは、石川ルーツ交流館に展示してある「月長石流紋岩」。

化学組成が、アジア大陸の東の縁(ロシアのナホトカとか北朝鮮の一部とか)に見られるそれと同じで、日本海を取り巻くように分布しているため、日本海ができ始めの頃に大陸を割り裂いた「地溝帯」の火山活動の産物だと考えられています。

これは、昔々、日本は大陸と地続きだったことの証し

凄いですねーそんなことが、たかが(失礼)石ひとつでわかってしまうなんて、人類科学の進歩にエールを送りたくなります♪

そんな凄い御宝の山「鷲走ヶ岳(標高1,097m)」白山周辺にあって、手取川ダム湖まで見れるとなれば、とうぜん行きたくなりますが、ここ“クマもん”が多いらしく、怖れをなして行動に移せず、念願叶ったのは、おととしの秋、山を知り尽くしたベテランハイカーさんとご一緒できたときでした(苦笑)。

さて今回は、同行者を得てひさしぶりに歩くことになりました。天気が不安定なのが気になるところですが、まずは駐車場へ

スタートは “東二口歴史民族資料館”

車で一路、「東二口歴史民俗資料館」をめざします。こちらの駐車場に車を止め、東二口集落の方へ歩きます。

案内板が見えてきます。Aコース(赤線)から青線で山頂まで行くのが最短ルートのようです(以前はこのコースでした)が、今回は、黄色のBコースから山頂をめざします。帰りは、Cコース(茶色)を下りる予定です。

案内板の後方にある民家の土蔵の脇に登山口(891m)はあります。ちょっとわかりずらいですが・・💦

スタートしましょう!

同行者は、お世話になってるジオガイドの先輩お二人。

鷲走ヶ岳、もちろん初めてのはずがなく♪大船に乗ったつもりでついていきます。

始めは、低山にありがちな狭くて急な登りですが、杉の枝葉がクッションになり、露わになった根っこが土を止めてくれて歩きやすいです。

フラワーロード♪<サワフタギ・?・ミヤマナルコユリ>

白い花が多いですね♪ 思わず撮ってしまう愛らしさ。名前は、Googleさん頼み(スイマセン、100%間違いないとはいえません)

うっすら汗をかきつつ、高度を上げ、30分ほど歩いたら、AコースとBコースの分岐にでました。

(写真は別日のものです。わかりやすくするため適宜、前回撮影した写真も交えていこうと思います)

Aコース(右)を行けば「白抜山(シラヌキヤマ)」へ行けますが、Bコース(左)を選びます。すぐに送電鉄塔がみえてきます。以前(11月)は、ここから山麓の風景が見えたんですが、今回は季節が良すぎて(苦笑)期待を裏切られました。

稜線に出た感じですが、生い茂った葉っぱが、遠望を邪魔します。それでも右を見れば、Aコースのピーク「白抜山」の反射板が光っていました。

まじかで見るとこんな感じ(別日)

そういえば、月長石流紋岩が分布しているのは、白抜山の向こう側だったことを思い出しました。今歩いている足元にひろがる大地はちょっと違う、というのはわかっていたけど、勝手に地球ロマンに浸りますw♪

枯れた杉の葉の下から顔を出す “ギンリョウソウ” 定番の図。透き通った白が儚げで好きです。

凄い木がありました!ずいぶん長い “とき” を経てきたのを感じます。圧倒されてます!

15分後、アスファルト舗道に突き当たったら右に進路を変えしばらく歩きます。周辺には平坦なところもあって出作り小屋があったとか…。左に目を向けると

閉鎖された瀬女スキー場のゲレンデ跡ときらりと光る山頂ハウスが見えます。10分ほど歩いたら三差路にでました。

太くはないですがシンボリックな木が見えます。これは目印になりますね。

足元に登山道入口とあります。「白抜山Bコース/頂上へ」と書かれています。侵入します!

5分ほど歩くと分岐に出ました。左に行くと「鷲走ヶ岳」右なら「白抜山」へ行ける。もちろん左へ

パックリ裂けた樹皮!とうぜん “クマもん” を意識してしまいます。わたしたち、彼らの住処を歩かせてもらってます。

フラワーロード♪<ムラサキサギゴケ・ヒメウツギ・フタリシズカ>

かじられた ホウノキの 花?

柔らかい日差しが差し込む気持ちのいいロードです♪

フラワーロード♪<アカモノ・ツクバネソウ・ウラジロヨウラク>

スイマセン、(花の名まえはあまり詳しくなくGoogleさんの力を借りてます💦)

雪のせいで曲がった?

能美・小松方面

この辺りの石

歩き始めて約3時間、方位盤のある山頂に着きました!

鷲走ヶ岳(標高1096.6m)

4月ごろ、鷲の雪形が山肌に現われることから名づけられたそうです。それにしても、鷲が走る(飛翔する?)山って、カッコイー! さっそく、白山遥拝をと彼方に目を移しました。が…

心配が的中、稜線は残念、隠れてますね では…別日の白山を!

白山見たけりゃ秋に来い、ってことですかね(笑)。見惚れました💓

笈ヶ岳、大笠山など、白山北部方面の山々が一望できます♪

近くは瀬女高原スキー場の跡地も(左)

20分ほど待ちましたが、雲は消えてくれませんでした。また来たいと思います。

日も差して暑さが増してきました。上の方の登山道は根っこが張り出してたり、土がダレてるところがあったりで気を使います。<事故は下山に起きる!>掴めるものは何でも掴んで慎重に下ります。

見えてきたのは、待ってました!手取湖!上りと同じ道を歩いているんですが、見え方が違います。秋に来たときは樹々の葉も落ちて、ダム湖が見えやすかったのですが、今は新緑の季節。葉っぱで隠れて見えにくいんです。

ズームを利かせてやっと撮れました💦 因みに秋に来るとこんな感じ

枯れ枯れも風情があっていいでしょう♪

フラワーロード♪<ユキザサ・サワフタギ・シライトソウ>

白抜山との合流地点(分岐)から右に折れ、舗装林道、スギ林を抜け30分ほど歩くと景色がガラリと変わります。

Cコース(茶色)を歩いています。右にダム湖が見えています♪

ここを歩く方はほとんどいないと思います。長いし、車用の道?でも入口は車両通行止めとなってます。それでも気になっていたロードなので、先輩たちに無理言って一緒に歩いてもらいました。お二人とも健脚!

手取川ダムの外側に貼りついてる礫岩(と同じだよね)を眺めつつ、15分ほど歩くと・・

見覚えのあるトンネル入り口!あれは、手取川ダム駐車場から白峰へ向かって延びる「東二口第二隧道⁈」

そしてさらに5分後

オォォー超ーカッコよくないですかー♪

個人的には、これまでみたどの手取川ダム写真より美しいー!

管理棟から洪水吐のある左手向けての流れが、鷲の頭と羽にみえるのは私だけでしょうか?

ダムはまっすぐではなく軽く弧を描いてます。ここからだとそれがよくわかります。これで最適な光があったらどんなによかったか…。もっと光をー! と、天に向かって吠えてしまいました(笑)

取水塔の白い屋根もギリギリ見えます。水位もバッチリ、さすが5月♪ 5月はダムの水がいちばんきれいなのだと云ってたビデオを思い出しました。

ロックフィルの堤体は緩く大きく広がります。その土砂供給量はハンパないです。裾野に目をやると、ダムの水を逃がす維持放流がみえました。拡大してみます。

工事中のようでした。維持放流水ではなく、電力をつくるために、水は左側の山の中を通って手取川第一発電所へ送られています。さっき見た取水塔は取入れ口♪

国道脇のビュースポットから見る景色とは少し違う。ここはそこより高いから、天端に並んだ縁石も湖面も一緒に視界に入ってくる。こうしてみると、貯水量の巨大さが迫ってくる感じ!!

至福の時間でした♪ お付き合いいただいたお二人にホント感謝したい。

そこからは、また普通に林道を下り、隙間なく大地を網羅する樹々の生命力を感じつつ20分ほど歩いて

➡ 東二口の登山口に戻ってきました。(通行止めですよね💦)

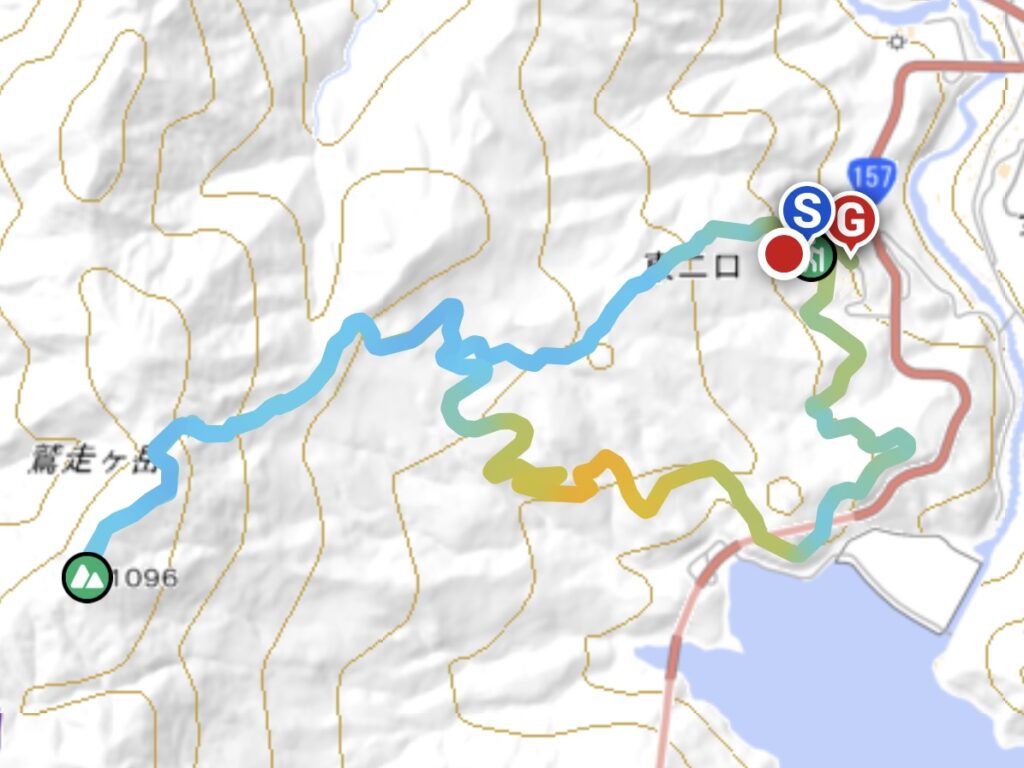

いつも利用している地図アプリから取り出した今回の軌跡です。水色から始まって緑色で終わっています。手取川ダム横のトンネルに入る前あたりの上空が最高のビューポイントでした!

今回のトレッキング、距離は約10km、時間は5時間半(ゆっくりのんびりの数字です)

長いのは下りで舗装路と思い油断してると、意外と疲れがきたりします。日頃の運動、トレーニングは大事ですね♪

おすすめは、秋ですけど(葉っぱがないから)ただ、クマ鈴は絶対に携帯していってください!真夏と雪がなければいつでもOKかと思います。いつもとは違う顔した「手取川ダム湖」、そして美しい「白山」連峰に逢えたらいいですねー♪

地図・アクセスなど

| 名称 | 東二口歴史民俗資料館 |

| 住所 | 石川県白山市東二口卯106-1 |

| 交通アクセス | 白山ICから国道157号線を南へ60分 |

コメント