白峰にある「白山ろく民俗資料館」に行ってきました。

ここは、何度か訪れたことはあるのですが、イベントなどで部分的に見る程度で、じっくり見学したことがありませんでした。今回は“自分のペース”で、愉しみながら見てみたいと思います♪

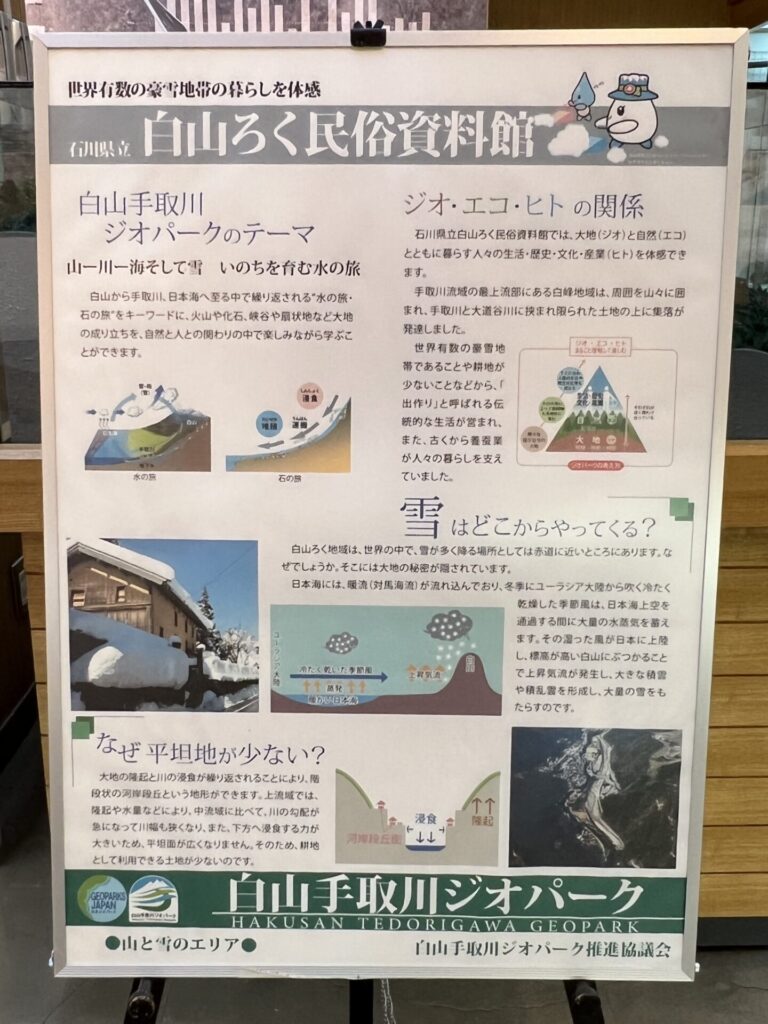

どんなところかというと(白山手取川ユネスコ世界ジオパークHPより)

白山ろく民俗資料館は、日本有数の豪雪地帯である白山ろくの自然環境の中で生み出された民家を移築、保存し、歴史・民俗・信仰などを中心とした文化遺産の展示を行っています。重要有形民俗文化財「白峰の出作り民家と生活用具」が収蔵され、「旧小倉家住宅」が重要文化財に指定されています。この他、県指定及び市指定の民家が5棟保存されています。

歴史的価値がある古い民家を5棟も移築し集めてあるって凄い!

ここに来れば、白山ろくに住んできた人々の暮らしや文化がわかるということですね

訪れたのは9月の終わり、暑さもだいぶ和らいで、山村の風景の中には秋の風情も感じられます。

敷地内はかなり広そうです。吸い込まれるようにまっすぐ行きたくなりますが、その前に左側にある管理棟で入館料を払い、館内(展示室)に入ります。

1979年(昭和54年)に建てられたとのこと、なかなか年季が入ってますねー💦

こちら配置図、資料館さんのHPより

受付のすぐ横にある(同じ建物内にある)展示室、まずはここから見ていきます。

【展示室】

展示室では、白山ろくの歴史と民俗にかかわる資料を展示しています。

大きく3つのゾーンに分かれていて、入ってすぐに飛び込んできたのはこの

<白山ろくの出作りの歴史(映像付)> を紹介するゾーンでした。

世界有数の豪雪地帯に住むというのは、生半可なものじゃないと思います。それでも白峰集落には、江戸末期から明治期にかけて、たくさんの人びとが暮らしていたんですよね、そのほとんどが出作り小屋生活。

自給自足という生活スタイルが廃れ、高度経済成長期など、時代の変化と共に徐々に衰退していった出作り文化について、映像と音声付きで解説してくれるのがとてもわかりやすくてよかったです♪

ビデオは、2本あって、それぞれ5、6分ほど。ホッコリしますよ♪

主食は「米」ではなく、雑穀が中心でした。「平坦な耕作地が少ない」ため、耕作は、山の斜面を利用するしかなかった。それが「焼畑」農業に発展。多分にジオ的な理由でできた文化なんですよねー。

山の斜面を焼き開き、最初に植えられるのが「稗(ヒエ)」、次が「粟」→「小豆」→「蕎麦」…というふうに、毎年、違うものを植えていきました。

暮らしの中で使われる道具たち、豪雪地帯ならではの文化を感じます。

また、焼畑と同じくらい重要な仕事の一つ「養蚕」についても詳しく解説されていました。

隣りのゾーンでは

<白山ろくの歴史と文化> を紹介

泰澄大師が白山を開き、禅定道ができて、全国からたくさんの人が白山に登拝に来るようになりました。人々が信仰の山と崇めた印をたくさん見ることができます。白山ろくに暮らす人々にとっても、白山信仰は身近なものであり大切にされました。

最後のゾーンでは

<人の一生> を紹介

これは葬送の列ですね。人の死についての俗信は多かったようです。遺体は北枕、手足を曲げ、魔性が入るのを防ぐため、古くなった小刀や鎌を遺体の上に乗せるとか、遺体が焼けないから傍では泣かないとか

これは、桑島地区に伝わる報恩講料理。浄土真宗の開祖・親鸞聖人の命日に、その遺徳を偲んで行われる法要、報恩講、そのときに御膳でふるまわれるのが「報恩講料理」です。 普段は質素でもこの日は、お腹いっぱいご馳走をたべます。

他にも、昔の出産や育児のようす、成人儀礼や、婚姻の習わしなど、あたりまえですけど。今とは違う日常の風景が新鮮に映ります。

気が付いたら50分ほどが経っていました。興味は尽きないところですが、つまるところ、これなんですよね

独特の生活スタイルを生み出した背景には、大地の成り立ちが作用していること。人の暮らしは、ジオ(大地)・エコ(自然)を無視しては成り立たないということです。白山ろくの伝統や文化は、後世に伝える意義のある遺産だと思います。

ざっくり紹介しましたが、情報量はごくごく一部です。興味がある方は、ぜひ足を運んでみてください。

さぁ、頭を柔らかくしたあとは、実際の暮らしぶりを見に行きましょう

それでは、目の前の大きい館から探検開始!

遊歩道を歩きだしたのですが、建物横の日当たりのいい庭にコスモスが咲き乱れているのをみて、つい回り道。

花に浮かれながら、その建物を見ると

【杉原家】

県指定有形文化財(建造物)S59.1.31指定

おー!デカい!

これが、移築された建物のなかで一番大きな「旧杉原家」

目を引いたのは、リズミカルに嵌め込まれた縦長の窓(縦長なのは柱が半間ごとに入っているから)これが3階

2階は板張り、窓は縦に通っていて、1階には太い柱が見える。正面左の巨大窓は “セド?” 冬場に荷や薪を出し入れするための開口部⁈

うーん、バランスの取れた機能美⁈ 美しきかな🎵

そして、左隅に写り込んだ、アール・ヌーヴォーのような曲線オブジェは

大梯子!

デカい! 冬の屋根雪下ろしは日常ルーティーン、少しでも楽するために常設されてたらしいです。

恐るべし!白峰の豪雪!

妻側玄関脇にあった解説を読んでみます。

桑島の旧家で、江戸時代後期には、酒造りや大規模な養蚕を行い、白山麓の村々に日用品を販売し、金沢や福井へ生糸や織物を卸すなど手広く商いをしていました。民家としては、県内最大で、永平寺大工によって建てられました。国内有数の豪雪地のため、太い材料が使われ、二・三階は養蚕のために、梁や天井を低くしてありますが、座敷や仏間は、岐阜の郡上桧を使用して、贅を尽くした作りになっています。

そして、村の人たちにとって、なくてはならない存在だったという・・

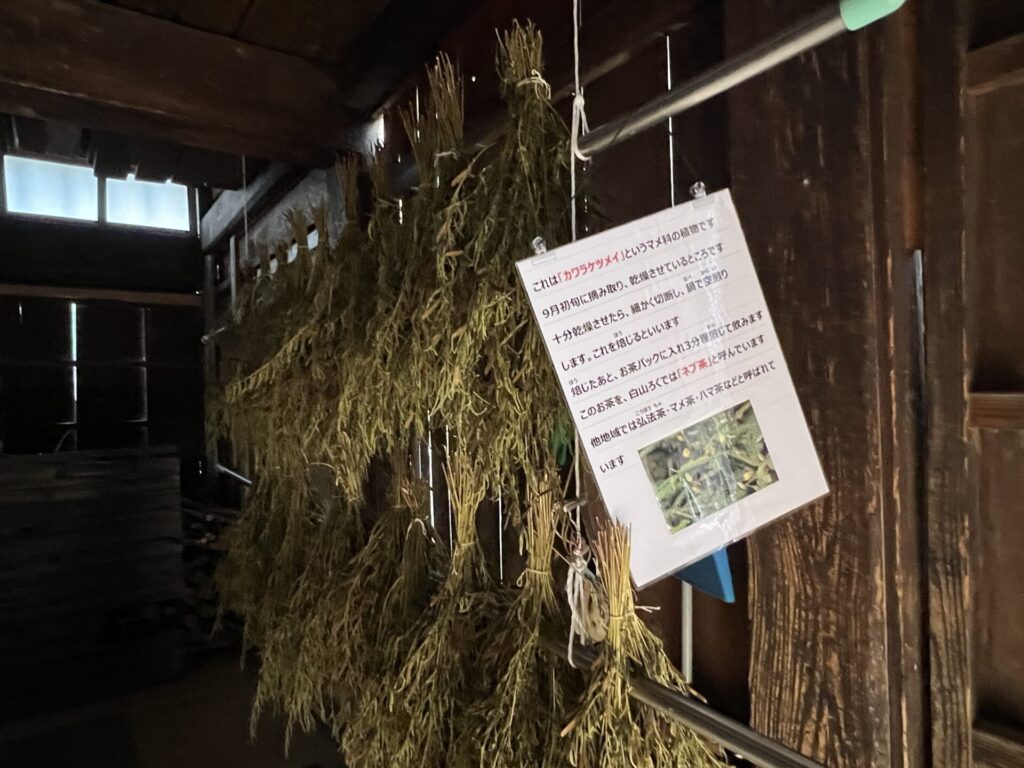

軒先にはこんな実がわんさと4ケースほど並べられていました。

囲炉裏があって隣り(左)に台所があって、囲炉裏の板間は奥にもありますね

この家、間口6間✖奥行13間半の縦長住居

写真なしですが、大黒柱は26cm✖27cmのケヤキだそうです。

襖板の生地も塗りも上品できれいです🎵

デザイン便器が質の良さを醸してますね

やっぱお金持ち⁈

イトグルマ、ハタゴ、織機でしたか

屋根板は栗だっけ 苔むしてなんとも趣があります♪

退色しているけどこれって“藍染”の道具

へーっ!カイコに繭を作らせる道具

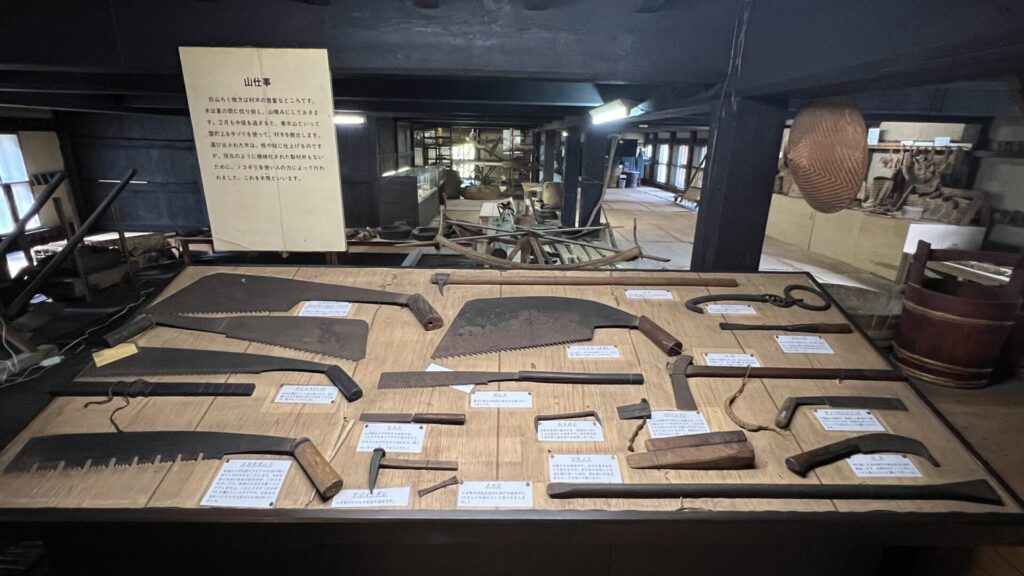

山仕事の道具

藁で作った履物がいっぱい

カンジキもある

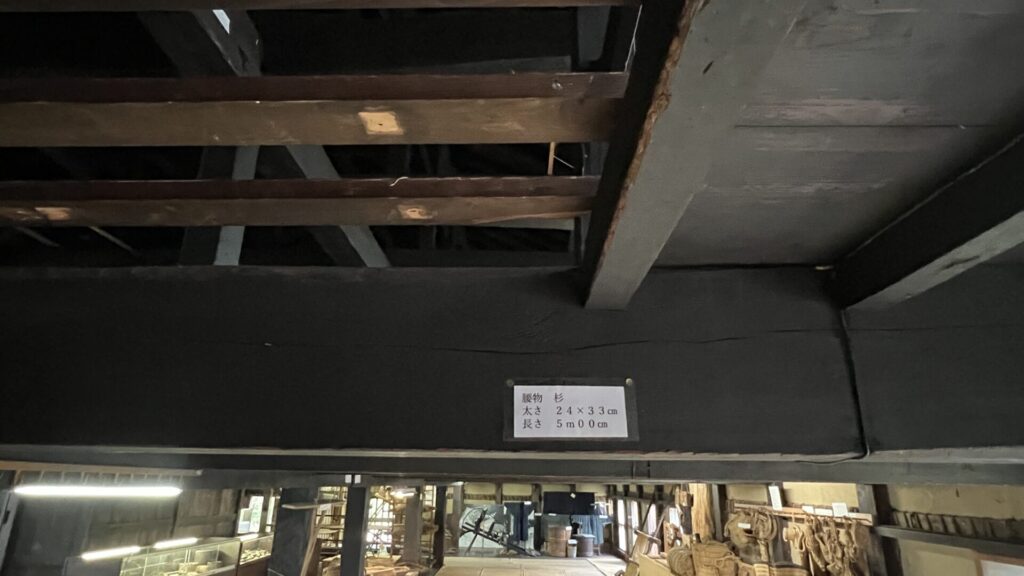

この杉の梁は、太さ24cm✖33cm 長さ5m

桁方向にはもっと長い材が使われている

3階(屋根裏)部分と灯り採りの窓

ってことがわかってから外観を眺める(さっきとは反対側)と、なるほどーと納得させられます。さすがは、豪商の館。杉原家は、山林の地主でもあったそうです。良材にこと欠くことはなかったのでしょうねー♪

先に進みましょう、振り返るとそこにあったのが

【織田家(オダケ)】

県指定有形文化財(建造物)S59.1.31指定

草がじゃまして全景は撮れませんでしたが、杉原家に負けじとBIGな建物です。それもそのはず、こちらも商家。

白壁が上品な趣を醸してますね、好きです♪

案内板を読んでみましょう

旧織田家<旧所在地:白山市白峰/建築年代:明治38年(1905年)/延床面積:708㎡(215坪)>

織田家は、白峰の商家で村内一円に生活必需品などを販売し、製糸業も営んでいました。家は江戸後期に建てられたものを、明治38年に旧地に移築したと言われ、角屋(ツノヤ)は京間で、座敷と仏間の襖絵は、加賀藩の絵師が描いたものです。旧地は加賀と白山を結ぶ街道沿いにあったため、白峰では珍しい平入りで、表側に店舗・土間・居間を取り、裏側に台所・納戸を配しています。

なるほど、街道沿いという立地に合わせて、接道部分を長く取り、たくさんの人が出入りしやすいようにした、ということですね。では、そのお店に入ってみましょう♪

なるほど、開放的なエントランスですね♪

土間で履物を脱いで、板間でくつろぎながら買い物をしたということでしょうか。

囲炉裏もあって、ここは村の人たちの社交場にもなっていたように感じます♪

お酒は量り売り、ボヤケテしまったけど、たばこの銘柄みてびっくり!

<ピース・ホープ・ハイライト!!>10本入りで40円? これは昭和価格ですよねー!

バリアフリーではないけれど、気持ちのいい空間が広がります。

明るい炊事場? 使用用途がわかるモノもあれば、皆目見当がつかないモノもあるけれど、言えることは、大概のものは自分たちで作れていた⁈ 土地と暮らすって、いろんな知恵を駆使すること、創造できること、凄い

遊歩道をゆっくりと歩く。実りの秋がそこかしこに顔をだす。行き交う人は誰もいない平日の午後w

ホントに気持ちいい―時間、幸運がつづく

道は下り坂になっていた。行ったことのない方向へ自然と誘導される。U字にカーブを曲がると、田んぼのような畑のような叢が現れた。これってもしかして

粟?(書いてある)& 稗?(ひぇーッ)

これは畑ですか⁈ 資料みると「常畑(キャーチ)?」「焼畑」ではないの?

出作り民家でも、自宅周辺の平地で作物をつくることもあるそうで、これを「常畑」というそうです。

山村文化を伝承する活動として再現しているとのこと、一度見て見たかったんです!よかったー♪

そして目的地には、今までとは違う、明らかに違う佇まいの「小屋?」あれが・・

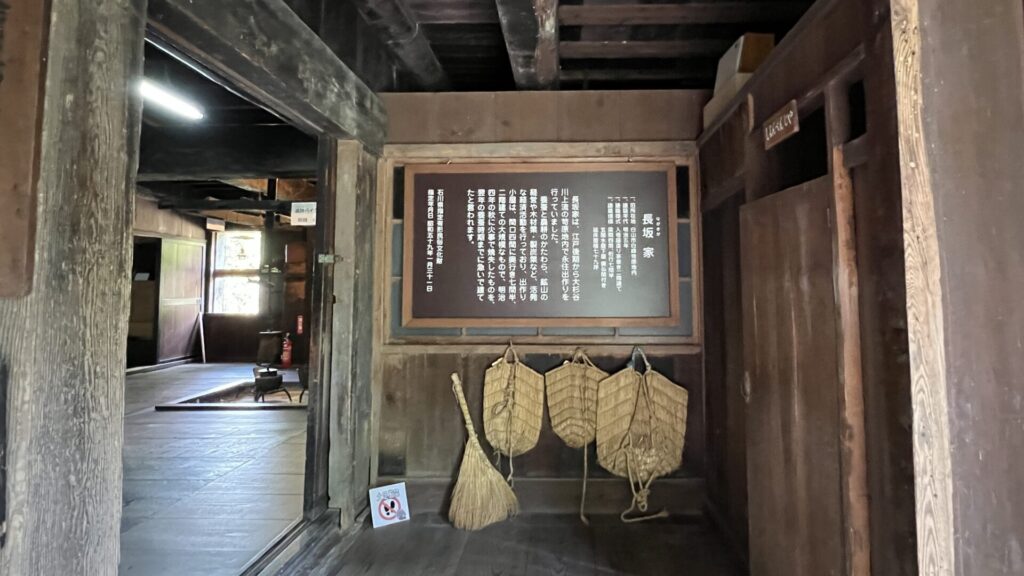

【長坂家】

県指定有形民俗文化財 H16.1.30指定

なんというか、正直大丈夫なんか?というのが第一印象💦

大きいの小さいの3つの建物が建っていた。地図には「長坂家」とあるが、外に案内板らしきものはなく、とにかく入ってみる。

あった

長坂家<旧所在地:白山市白峰苛原/建築年代:明治5年(1872年)/延床面積:237㎡(79坪)>

長坂家は、江戸後期から大杉谷川上流の苛原(エラハラ・イラバラ)地内で永久出作りを行っていました。養蚕と農耕のかたわら、鉱山の経営や木材業・製炭業など、活発な経済活動を行っており、出作り小屋は、間口4間に奥行7間半、二階建ての大規模なもので、明治4年の秋に火事で焼失したものを、翌年の養蚕時期までに急いで建てたと言われます。

出作り小屋なんだ、そして、デカいんだ。なんだかわくわくしてきた♪永久出作りといえば、母村に帰らない家族が暮らしている。冬のあいだ、山を下りる季節出作り家族の家とは、とうぜん何かが違うはず

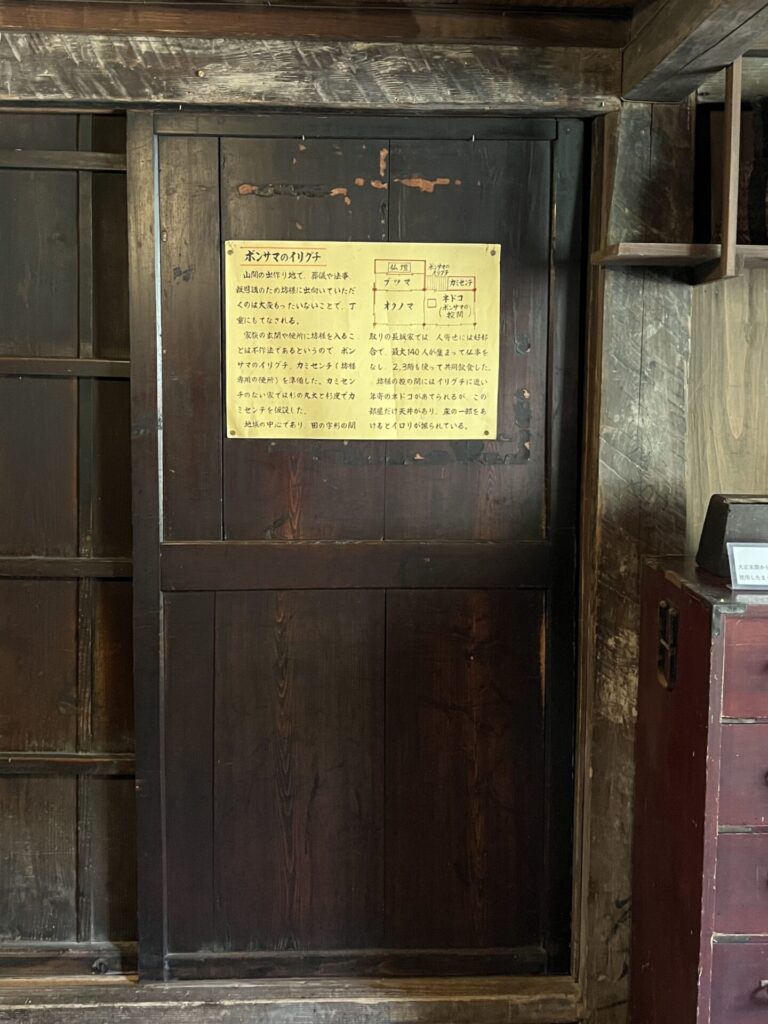

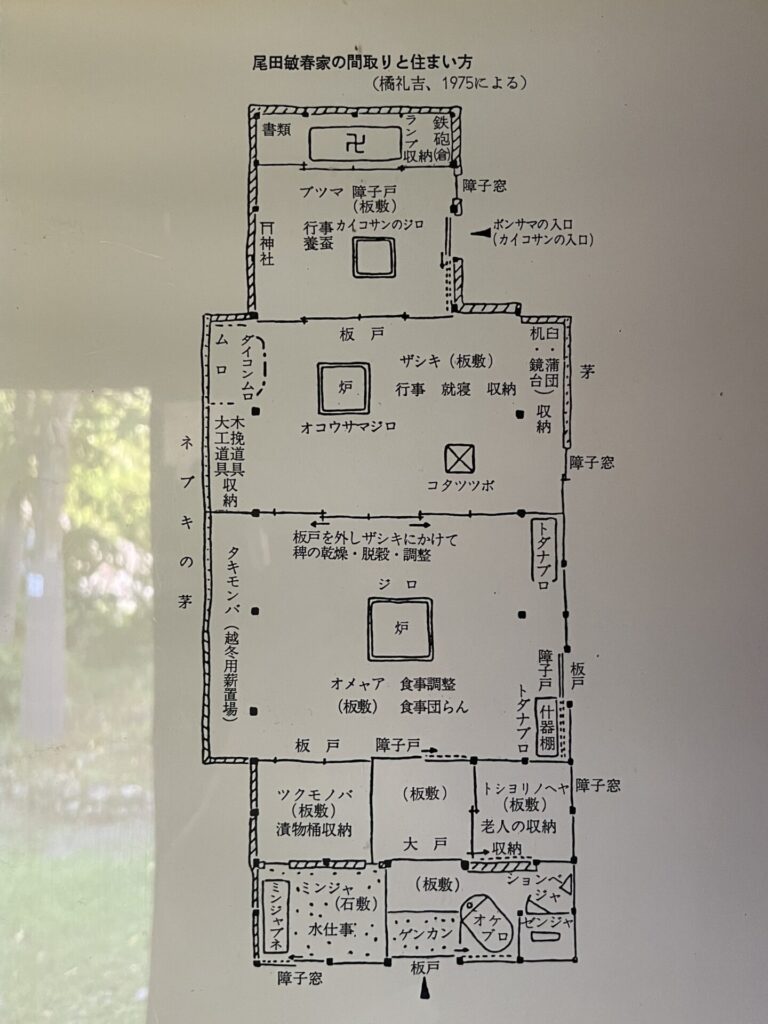

案内板の左に囲炉裏がみえる。その部屋に足を踏み入れると、間取り図が貼ってあった。

長坂家一階平面図

田の字型の間取りよりそそられたのは、書かれている文字だった。

「げんか」「だいどこ」「じろ」「しょんべんじゃ」「たきもんば」「みんじゃ」

いわゆる「じげ弁」というやつですね、おもしろい🎵

造りつけの収納もあって機能的にみえます

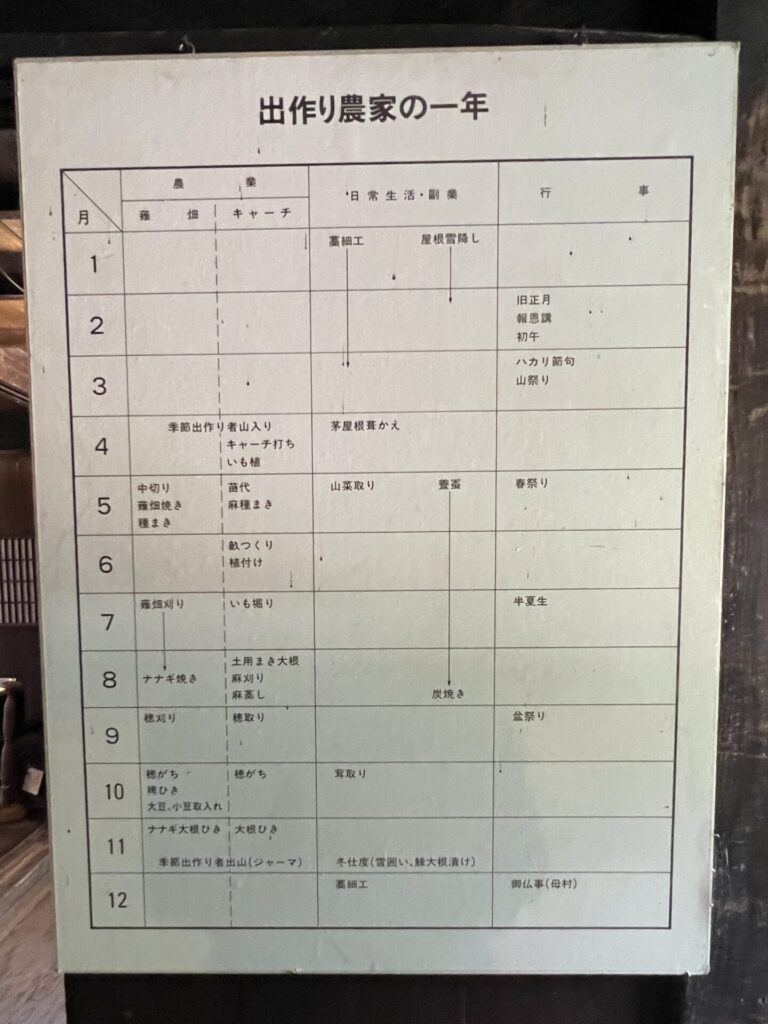

出作り農家の一年

雪に閉ざされ、農業ができない冬の間(4ヶ月)は、わら細工を編んで過ごすことが多いようですね

反動、ではないですが、オンシーズンのなんと忙しいこと!

間取り図には「僧侶休息のま」となっていた部屋、何かと思ったら「ボンサマ」をもてなす個室だった。

永久出作りの家でも、140人もの人が集まる仏事をなせたのですねーちょっと不思議な民家

そして「ボンサマ」を神さまのように敬う白峰の人たち、熱心な浄土真宗(真宗大谷派)門徒衆であることが伝わってきました。

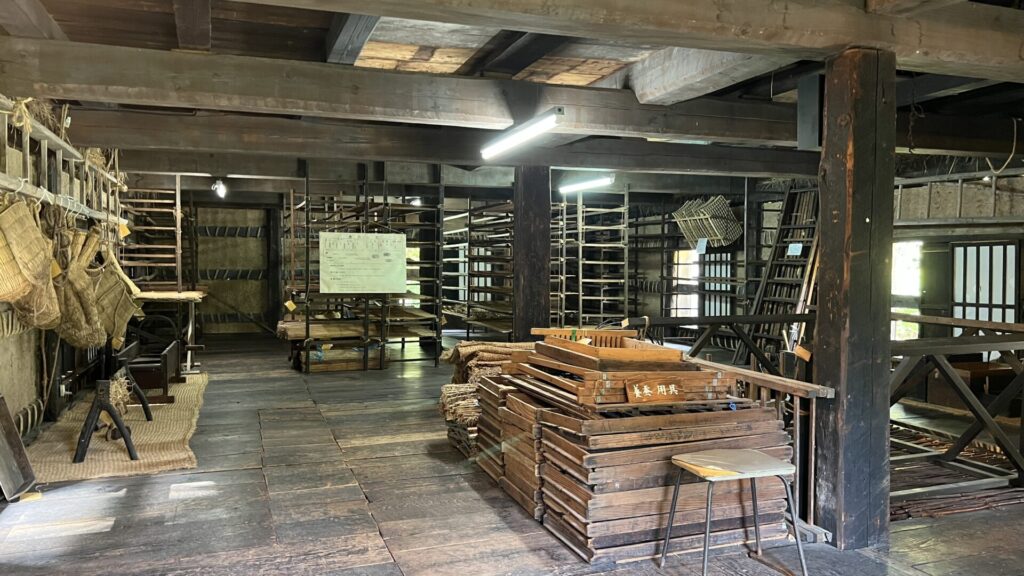

この家は二階建てです、上がって見ましょう

凄い 整ってますね💦

とても 小屋とは言えません(大屋かw)

外に出ました

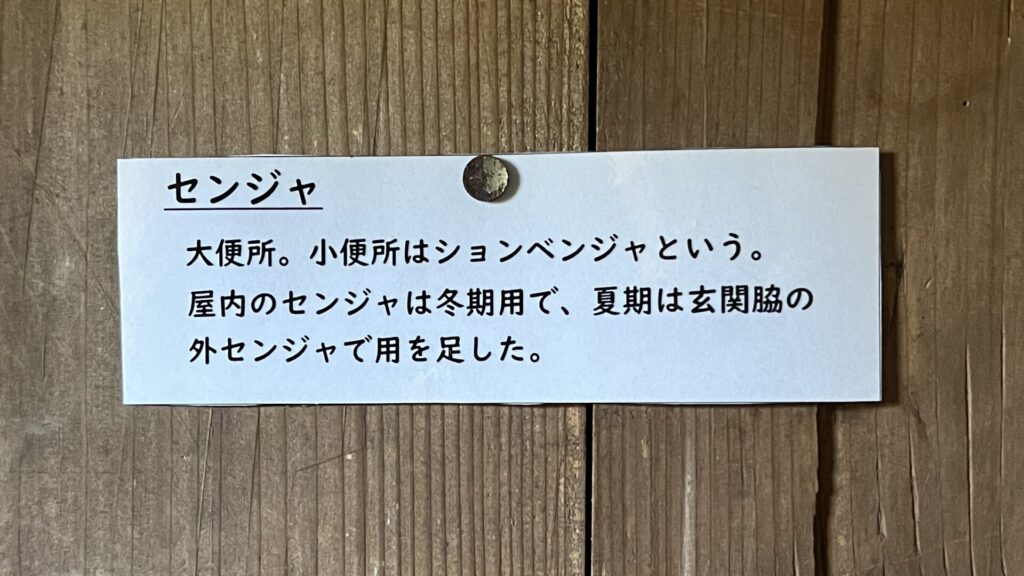

これは「便所」ですね「せんじゃ」と書いてありました。

あれ?たしか家の中には「しょんべんじゃ」があったはず・・見るの忘れましたが、言葉の響きから「小便用」だと思います。だったら「せんじゃ」は「大便用?」謎は謎のままに…w

こちらは「クラ(蔵?)」

長坂家のすぐそばを、大道谷川が流れています

しっかりと整備されていることに少し驚きました

川沿いにもと来た道を上ります

ふりかえると 「常畑(キャーチ)」と長坂家の三つの建物がいい感じでそこにありました。ほっこりー♪

さぁ次は、あの分岐を左へ行くのですね

仏さまと御堂に手を合わせ、ほっこりしたあとは

右に建つ杉原家を見やりながら下ります

めざすは左の建物 ここは

【小倉(コグラ)家】

国指定重要文化財(建造物)S38.7.1指定

なんと!国指定重要文化財!かなり古めかしくみえるけど・・

杉原家より織田家より長坂家より重要ってこと⁈

いったい何が⁈ とにかく読みましょう 案内板はどこ?

ここでした。前室のような空間、風除室のような、常設の雪囲いのような、たしかに変わってます。

履物はここで脱ぐのですね、案内板にはこんなふうに書かれていました。

小倉家<旧所在地:白山市桑島/建築年代:江戸時代前期頃/延床面積:293㎡(89坪)>

小倉家は、藩政期に嶋村で代々庄屋を務めた旧家です。建物には江戸中期ごろまでの古い手法が随所に見られ、部材はほとんどが手斧仕上げになっています。鴨井は付樋端(ツケヒバタ)という桟を打ち付けて溝を作る珍しい構造で、座敷には床の間の初期の形式といわれる押板があります。寝床の囲炉裏は炬燵の原型と言われ、二階は養蚕のために登り梁になっています。また、建物全体が土蔵造りで、火事に強い構造となっています。

年代モノってことですね江戸時代の手法って、かなり貴重なものらしい

厩(=馬屋 ウマヤ)があったり(お金持ち)

唐臼場(カラスンバ)があったり

※ 唐臼:うすを地面に埋め、足で杵(きね)を踏んで穀物をつく仕掛けのもの

これが 付樋端(ツケヒバタ)

梁に(それも湾曲した)直接溝を掘るのはムリ

たしかにこのほうが作業効率はいいかな

押板 これが床の間の前身⁈

楽しく見せてもらいました

私的に人間臭さを感じた小倉さんw

さぁ次は

【尾田(ビタ)家】

国指定重要有形民俗文化財 S53.8.5指定

お、これも⁈ 国指定重要有形民俗文化財⁈

なんだか不思議な形をした出作り小屋ですね、屋根が地面まで下りてきてますね

竪穴式住居のような・・

写真に見える出入口から入るのかと思ったらそうではなく、反対側の妻側に案内板(玄関)はありました。

尾田家<旧所在地:白山市白峰五十谷/建築年代:文久2年(1862年)/延床面積:98㎡(30坪)>

尾田家は、白峰集落から約8km離れた、標高780mの山中で、幕末から昭和40年まで百年余り、五代に渡り永住出作りを営んできました。家は一階の床面積を広くとるために追い合掌を施したなばい小屋と呼ばれる珍しい構造の根葺き小屋です。戦後、仏間の増築や居間と屋敷部分の床の造成、なばい部分の改築などを行っていますが、出作り小屋の発展や、出作りの歴史を考える上でとても貴重な建物です。

「追い合掌・なばい・根葺き小屋」興味深い言葉が踊ります♪ 入って見ましょう♪

玄関に立つと4つの空間が見えます

左下のまぁるい穴が気になりますね♪

間取り図です 助かります♪

水回りは玄関周辺にまとめてあり、その奥に居室がつづきます。各部屋にジロ(炉)があります。いちばん奥が仏間、ボンサマが出入りする開口部があります。目を引くのは左側に「ムロ・タキモンバ」と書かれた、飛び出し部分があること。いったいどうなっているんでしょう

「タキモンバ」と書かれていた場所は、道具類のモノ置き場になっています。窓(ですよね)の両脇に木材が斜めに入っているのがわかります。

小屋裏部分

ほぼ家族で建てた家だそうで 素朴な造り

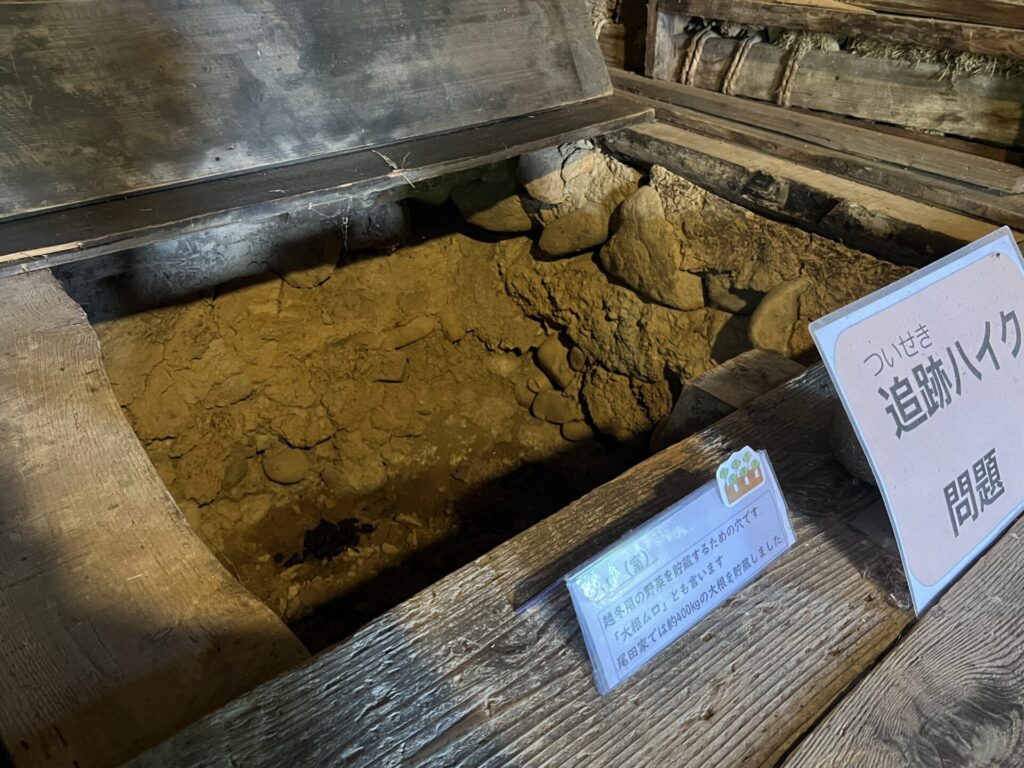

「ムロ」のある部屋

正面から見ると斜材が均等に入っていますね

右下にあるのが

「ムロ」

冬の間、大根を保存していたので「大根ムロ」というそう

大事な場所ですね

これはムロとは反対の壁面 うーん、何と言ったらいいのでしょう💦

窓の隣の空間、屋根(材)が壁を兼用しています。最初の写真にあった地面まで延びた部分です。この下に布団を置いてたってことは、この部屋で寝起きしていたってことですかねー

この部屋の奥は仏間です。専用の出入り口を造ったり、やはりボンサマを大事にする風習は変りませんね

玄関に戻ろうとして目についたのがこれ♪

ネコの寝床とネコ専用の出入口「ネコクグリ♪」

猫は、ねずみから農作物や蚕を守ってくれるということで、大事にされていたそうです。まさに家族の一員!

こちら玄関脇にあるトイレ(大)と水仕事をする場所

ここで重要な発見をする!

長坂家でモヤっていた謎が早くも解決♪やはり「センジャ」は大便器だった!

そうですね、生活するうえでも(臭気絶ち)、肥やしとして使うにしても、外にある方が理にかなってます。暮らしのなかで循環ができているって、凄いことです。

一枚目の写真の反対側から撮るとこう

こっちのほうが間取り図追いやすい、たぶん

外に出ると水音が・・

尾田家のすぐとなりにある「カッタリ小屋」

中はこんな感じ そうここは、穀物の粉を挽く小屋でした

樋を伝った水のチカラを利用しています

それにしてもいい音ですねー♪

尾田家とカッタリ小屋をあとにしたらいよいよ最後の一棟

【表家】

県指定有形民俗文化財 S59.1.31指定

茅葺き屋根と入母屋の屋根が、これまで見た建物とは違った風格を感じさせます。

案内板は家の中にありました。

表家<旧所在地:白山市東二口/建築年代:江戸時代末期/延床面積:163㎡(49坪)>

表家は、浄土真宗中興の祖蓮如に帰依した教覚坊を祖とする二口村の旧家です。代々道場役を世襲してきた自庵道場で、教覚道場と呼ばれていました。外観は普通の民家ですが、玄関上の二階の妻側には半鐘と板木がかかり、道場であることがわかります。家の間取りは内陣、外陣形式の寺院的建築で、家の間取りの殆どが、宗教的な空間となっています。

道場というのは、仏道を修行するところ

寺院ではないけれど寺院のようなところ

玄関の真上に半鐘と板木が見えます

講が始まるときに打ち鳴らしたのでしょうか

広い板間の空間

まさに道場、背筋がピンと伸びる気がします

「衆生の間」

内陣・外陣(ゲジン)は宗教行事を行う場

その脇にある別室

「役僧」とは、お寺の事務を行うお坊さんのこと

全体図

道場は村の人々の心の拠り所だったのでしょうね

日本人って何だろう と考えさせられます

表家外観と 池に映る「逆さ表家」

葉っぱに紛れてるけどいい感じですよね♪

少しですが睡蓮も咲いてました、きれい♪

これで全ての建物を見終わりました。中世の白峰にタイプトリップできて最高でした♪

移築・復元された建物は、時代を語るものとしてこれからもずっと、この地にあり続けるべきものだと思います。

どれも個性的でしたが、私がまさに「ザ・白峰!」だと思ったのは、長坂家でしょうか

カレンダー「出作り農家の一年」を、あの家の中で見たとき、見知らぬ長坂家の人々が、目の前で動き始めたんです。もちろん妄想ですけどw 展示館で見た出作りビデオの影響も大きかったと思います。

もとより、ここは、白山ろくの文化遺産を保存・継承するためにつくられたところです。でも、想像以上に楽しい!退屈しない!ぜひ、たくさんの人に知ってもらいたいし、見に来てもらいたいです。

最後に、私一人のためにあったような一日、ホントに贅沢な時間を過ごさせてもらい感謝いたします。移築された家屋が、雪にも負けず、末永くここにありつづけますように・・。

地図・アクセスなど

| 名称 | 白山ろく民俗資料館 |

| 住所 | 〒920-2501 石川県白山市白峰30 |

| 電話番号 | 076-259-2665 |

| 駐車場 | 有り |

| 開館期間 | 4月~11月 |

| 開館時間 | 9:00~16:30(入場は16:00まで) |

コメント