今回は、白山市内の、それも比較的市街地に近いところにある “中世の山城跡” を見にいきたいと思います。

なぜに山城?

と思いますよね、じつは、今年(2025年)は、市町村合併によって白山市ができてから20年という節目の年なんです。これを記念して、この秋「第32回 全国山城サミット」が、開かれます。

サミットが行われるのは、9月14日と15日の2日間。そこへむけて、市内では関連するさまざまなイベントが行われるもよう

かくゆう “pochi” も、「山」と聞けばじっとしておれず、「城」と聞いてテンションはさらに⤴⤴

今回歩く「舟岡山」は、5年前に「鶴来のジオモニターツアー」 👇

河岸段丘崖に鎮座する白山さんと金剱宮~2020年ジオモニターツアー

で、歩いてはいますが、それ以降、足が向いていないため、正直、印象がボヤケてました💦

いい機会なので、今回はひとりでじっくり歩いてみたいと思います♪

そのまえに簡単ですが、軽く予習を・・

- 舟岡山城は、戦国時代につくられた山城

- 誰がいつ、つくった、という正確な記録は残されていない

- 遺構(石積・櫓跡・空堀・土塁など)がしっかり残っている

- 加賀一向一揆衆が織田方と戦うための砦だった

- 前田利家の家臣「高畠石見守定吉」が城主となる

- 慶長6年(1604年)頃、廃城となる

ホントに簡単でスイマセン💦

スタートは “白山比咩神社”

「舟岡山城」のある「舟岡山」は、白山比咩神社の北側、すぐ隣りにあります。北駐車場からはそのこんもりした山容がよく見えます。

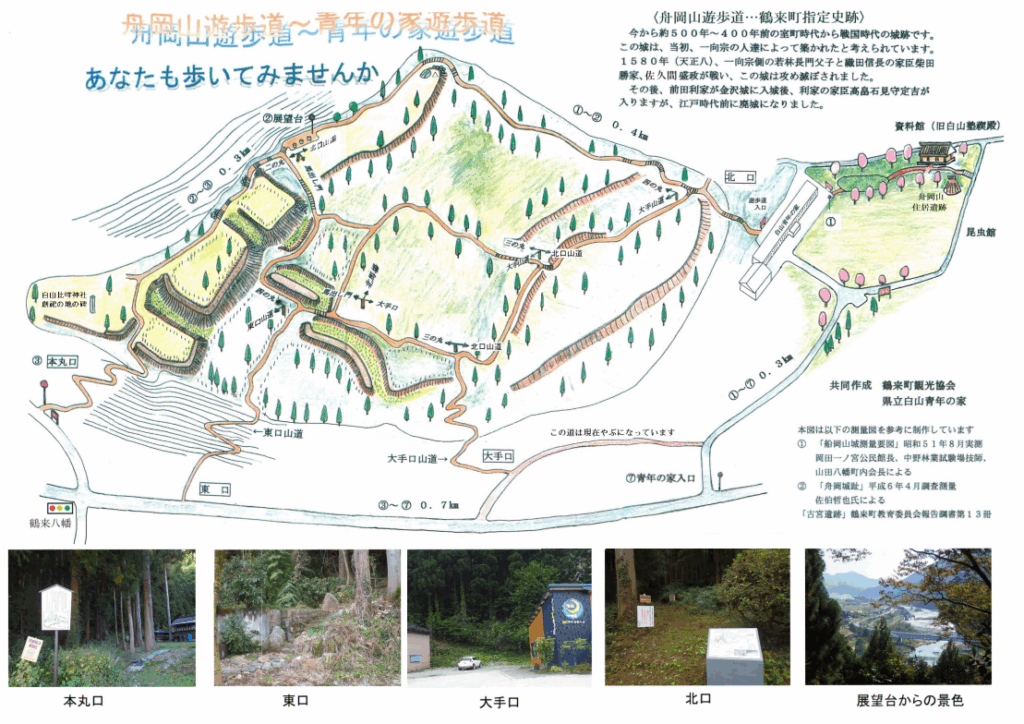

まずはこれをご覧ください。マップがあると楽しめ方は全然違います♪

城への出入口は4ヵ所(本丸口・東口・大手口・北口)。今回は「本丸口」から入って対角線上にある「北口」(白山青年の家の建物)まで行き、戻ってきたいと思います。

藤の蔓が杉に巻き付いて、竜が天に昇って行ってるみたいです♪ちょっといい気分になりませんか(笑)

その先は<土橋>が延びていて、左の<堀切>の奥は<櫓>があったところのようです。

右側は<空堀>になっています。写真左の<土塁>の上には「主郭(=本丸)」があったようです。

そこから突き出すように一本の大樹が伸びていました。なんだかとっても神々しい♪

さきほどの<櫓>は<出丸矢倉>というようです。雪のせいか標が壊れていますね。<矢倉>を反対側から見てみます。

崩壊してはいますが、ハッキリとした石積みが見えます。いちばん右は<隅石>がきれいに残っています。この上に櫓が築造されていたんですね

櫓は・・防衛用の仮設の掘立建物。 城郭に建てられた矢や鉄砲を発射するための建造物です。本丸の盾になるようにこの場所に置かれている。今は、樹木で視界はないけど、崖地で、最前線で城下を見下ろしてる感じ。

ここは「二の丸」かな 右へ少し踏み込んでみます。

石積みを掴むように杉の根がしっかと張っています。土塁の上が気になりますが、引き返します。

外周路に戻って

<二の丸・馬出し門・北口山道分岐> 馬出し門の方に行ってみます。

「馬出門(ウマデモン)」というのは、馬や兵士が城内に出入りするための門のこと。二の丸や三の丸へのアクセス口として重要な役割を担うことが多いということです。

二の丸を右に見ながら進みます。累々と土塁が連なります。

反対側はその下位にある平地、緩い勾配ついてる? 昔は杉などなかったはずだから、敵は身を隠す術もなく、二の丸からの矢と砲弾の嵐を受け止めるしかなかったか・・

<分岐>表示はないけど、ここかなり重要な別れ道じゃない? 右へ行ってみます。

二の丸(右)の向こうが、本丸の曲輪? 高さを感じるのは

少しずつ下ってるせい? やや左にカーブしていくと

開けていて、主郭のある地面との距離も大きくなり、ますます攻めにくい地形にしている

<四の丸・東口山道分岐> 今来た方向「四の丸」を振り返る。左へ行くと「東口門」へ行ける。

頼みの地図で確認! 四の丸と東口山道と書かれた分岐(現在地)が確認できました。

四の丸標の反対方向(進行方向)を見ると・・

小さく標識が見える!たぶんあそこを左へ行けば

<北馬場・馬出し門・大手口分岐> 北口門へ行ける♪

因みにまっすぐ行くと、大手門へ出られる。

道の右側には、高々と土塁が築かれていて手前が堀になっている。

左へ行きます。しばらく行くと、さっき見た広い空間に出る、<馬場>というのがスンとくる。

途中、緩くカーブして尚も道なりに行くと

<北口山道>の文字が!いよいよ北口門へのラストスパートか⁈ 裏返ってる板には「大手山道」と書かれている。

D? どんどん下っている

<四の丸・大手山道分岐> 後でまた通るけどとりあえず「北口門」へいちど下りてみます。

この建物が<県立白山青年の家>で、樹林帯をでると「舟岡山遊歩道マップ」がありました。

かなり年季が入ってる⁈ マップにはこう書かれています。

<南から見た山城の想像図>は、城の雰囲気がよりリアルに伝わってくる!

再びスタート!本丸口に戻ります。

ここは、傾斜が緩い、敵が上がってきやすいのはここからだなと思う。でも曲輪までけっこう距離があるようだから、これで時間稼ぎしたのだろうか? 九十九折だった本丸口とは真逆だな

でもこの道、気持ちいい🎵 これなら馬も楽に入れそうです。あ、楽に入られたらダメなのか⁈

分岐に戻ってきて、ふと思った。今、私はかなりゆっくり歩いている。でも戦闘時はそんなわけにははいかないだろう。駆け足でここを上がるのはけっこうキツイはず!兵士は、自衛官並みに体力筋力つけとかないと・・死ぬ⁈

・・なんて、胸のざわつきも一瞬のこと、春の木洩れ日に、なんだろうこの気持ちよさ♪

右側の視界がないとこは崖です。落ちたら死にます。じつはさっきから探しモノをしているのです。確かこの辺りのはずなんだけど・・

【舟岡山】(178.9m)

ありました!道の左側、踏み込んだあたりの木に括りつけられていたのだけど、どういうわけか、YAMAPのいう「山頂」とズレが生じてる?三角点も見てないし、ホントの山頂?ちょっとモヤモヤ・・

季節の花たちもようやく姿を見せてくれました♪そういえばこの辺り、南側だったな、明るい♪

道は平坦で歩きやすい♪

おっ! 水の煌めき!

シャガの群落♪

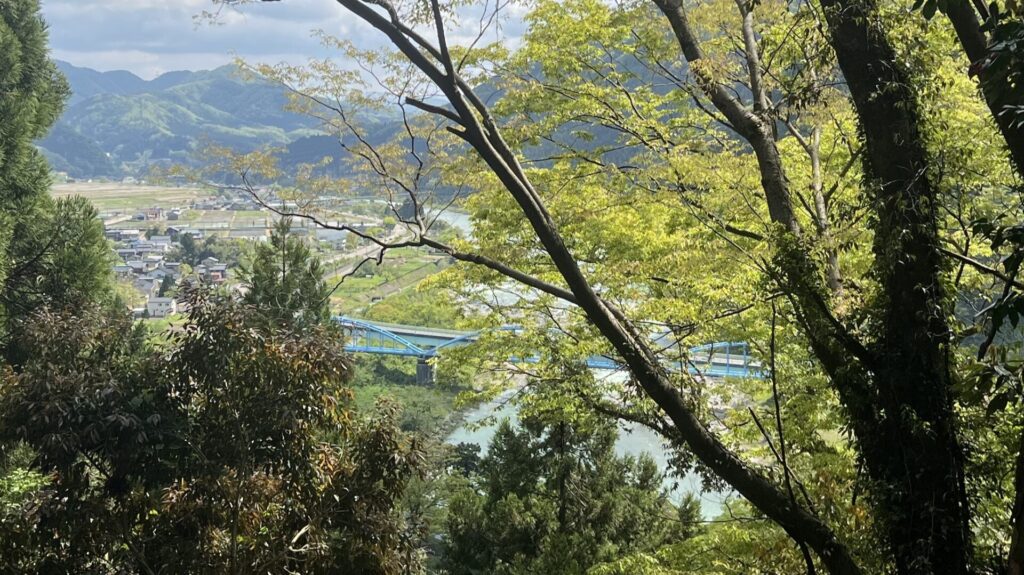

ベンチのような丸太?椅子?いや、ここに立って南の方角を見ると

手取川とその上流のようすが手に取るように見えるビューポイントだった!手前は崖、ここなら敵が攻めてくるのが一目瞭然!マップ表記は<展望台>葉っぱの少ない “今” の時期しか見れない絶景!

この先は、もう二の丸。本丸まですぐのところまで来ています。

右側に先ほどの櫓台(出丸矢倉)➡ 白山比咩神社石碑 ➡ ジグザグ坂 ➡

➡ 本丸口に戻ってきました。

今日歩いた距離は、1.5kmほど、時間は1時間半ほどでした。好天にも恵まれて気持ちのいい散歩ができました。

始めにお伝えしましたが、秋には「山城全国サミット」が開催されます。以前書いたことがある「鳥越城」や「二曲城」の他にも、戦国時代につくられた、戦うための城が白山市には幾つかあります。建屋はなくとも、空堀や土塁や虎口や石積が、悠久のときを越えて私たちに語り掛けてきます。そんな体験がしたいかたはぜひ、足を運んでみてください♪

おすすめはまさに “今(5月)” ですよー!梅雨が来る前にぜひ!

地図・アクセスなど

| 住所 | 石川県白山市八幡町96-3 |

| アクセス | 白山ICから国道157号線を南に30分 |

コメント